Des promesses solubles Le Plan Nescafé ou la fable du café durable

Carla Hoinkes et Florian Blumer, 18 juin 2024

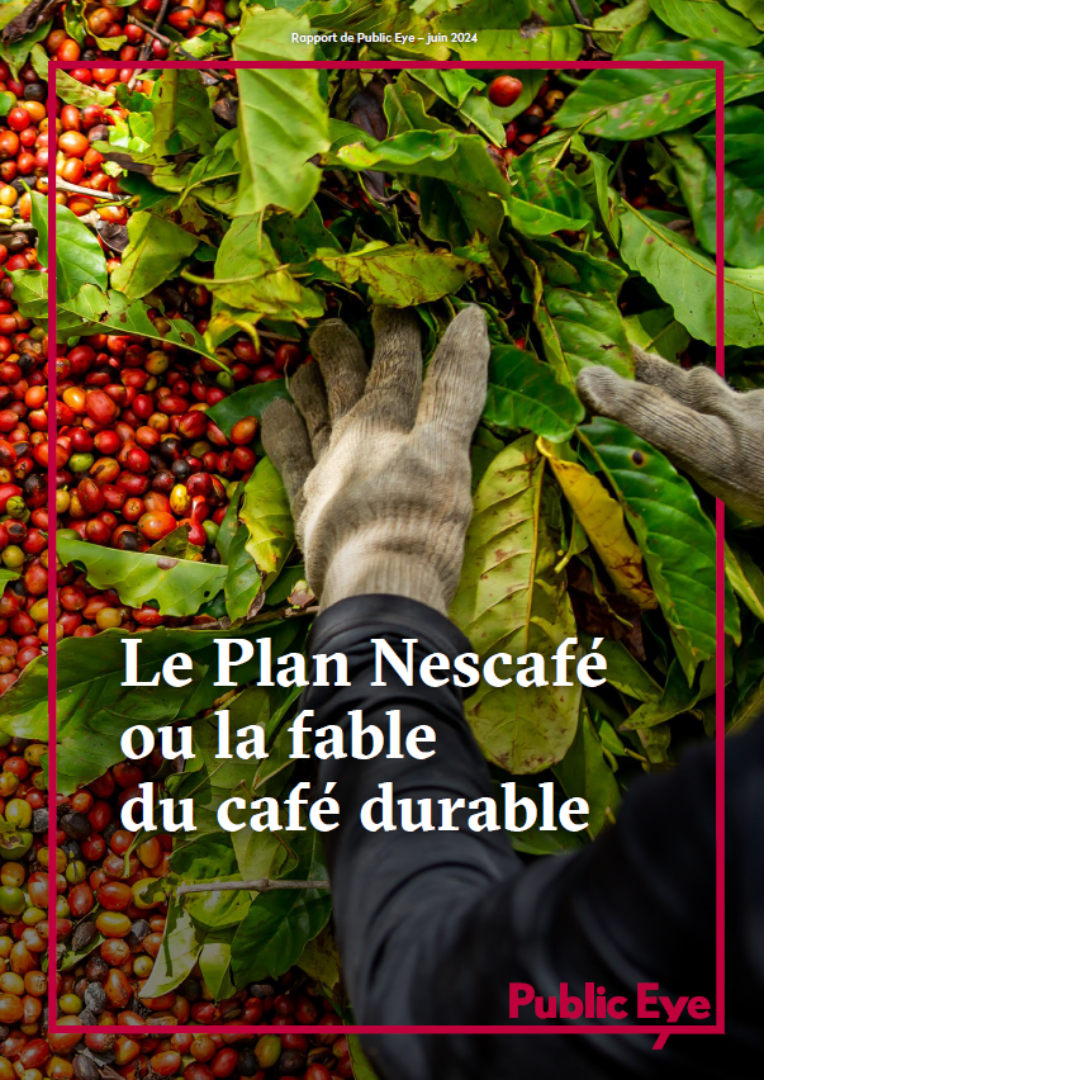

Alors que des millions de caféicultrices et caféiculteurs vivent dans une pauvreté extrême et que d’innombrables personnes travaillent dans des conditions indignes dans des plantations à travers le monde, la vente de café rapporte chaque année plusieurs centaines de milliards de dollars US. Le marché mondial connaît une croissance constante, la demande pourrait doubler d’ici à 2050, et les détaillants et torréfacteurs continuent de réaliser d’importants bénéfices.

Dans le monde entier, le business rentable de la torréfaction est entre les mains d’un nombre de plus en plus restreint de multinationales de l’agroalimentaire. Leader incontesté du marché mondial du café, le groupe suisse Nestlé trône devant le groupe états-unien Starbucks et le conglomérat néerlandais JDE Peet’s.

Nestlé torréfie au moins un grain de café sur dix récoltés dans le monde et réalise avec ce produit, le plus important de son catalogue, un quart de son chiffre d’affaires total, soit 22,4 milliards de francs en 2021. Ses capsules Nespresso, fabriquées exclusivement en Suisse, contribuent à faire de notre pays le champion du monde de l’exportation de café torréfié (en terme de valeur commerciale). Mais la marque de café la plus importante du groupe à l’échelle mondiale est Nescafé, dont les usines, qui produisent principalement du café soluble en poudre, mais aussi des capsules moins chères sous la marque Dolce Gusto, transforment au moins 80 % de la quantité de café achetée par Nestlé dans le monde, plus de 800 000 tonnes par an. C’est surtout grâce à la plus grande marque de café au monde que Nestlé a une si grande longueur d’avance sur la concurrence dans le marché de détail, en particulier dans la vente de café instantané.

Café suisse. What else ?

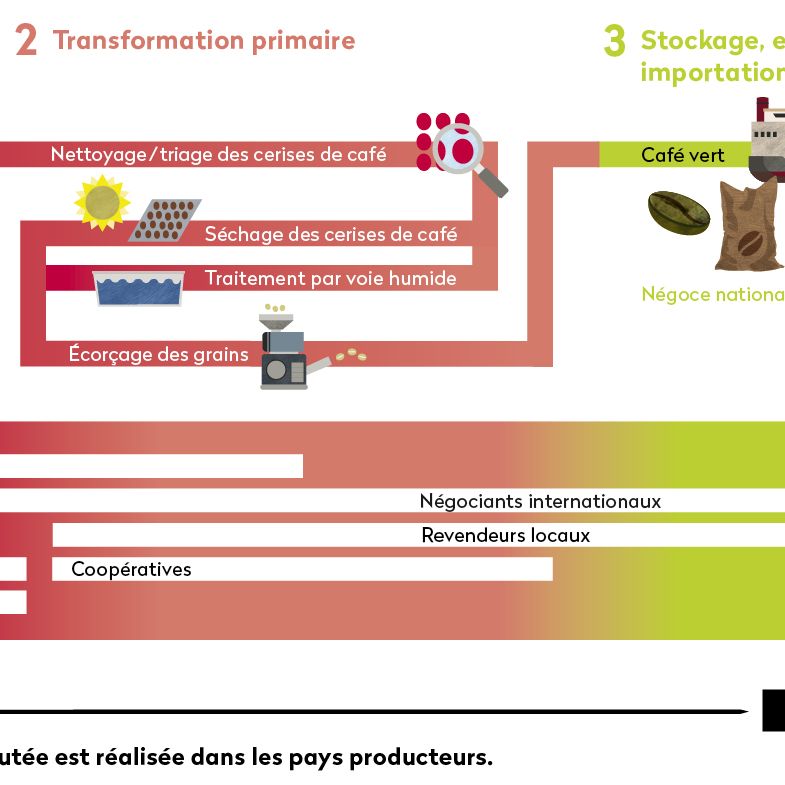

Les torréfacteurs comme Nestlé n’achètent généralement pas leur café directement auprès d’exploitations ou de coopératives, mais à des intermédiaires locaux ou des négociants internationaux. Ces grandes entreprises contrôlent les exportations et les importations, souvent aussi la transformation primaire, et parfois même la culture dans les pays producteurs.

Le plus grand négociant de café au monde, le groupe Neumann Kaffee, dont le siège est à Hambourg, gère à Zoug une grande partie de ses activités commerciales. Les cinq groupes qui occupent le haut du tableau derrière Neumann – Ecom, Ofi, Sucafina, LDC et Volcafe – ont tous soit leur siège soit leur centre opérationnel en Suisse. C’est également le cas de nombreux petits négociants. Selon nos estimations (il n’existe pas de chiffres officiels), plus de la moitié du volume mondial de café vert est négocié à travers la Suisse, ce qui en fait la plus grande place mondiale pour ce négoce.

Bien que, dans la plupart des cas, le café ne passe pas physiquement par la Suisse, le pays est aujourd’hui le deuxième exportateur mondial (en termes de valeur commerciale) après le Brésil. Il est même champion du monde des exportations de café torréfié, avec près de 3,3 milliards de francs suisses en 2022. Ce chiffre est presque 1,5 fois plus élevé que celui de ses principaux pays concurrents, l’Italie et l’Allemagne. Depuis 2002, le volume des exportations a explosé et a été multiplié par près de 19 pour atteindre 109,4 millions de kilos. La valeur au kilo a quant à elle doublé. Nespresso, dont le chiffre d’affaires mondial a été multiplié par 18 depuis 2002 et dont les usines en Suisse produisent, selon nos estimations, environ 7 millions de capsules par an (en majorité pour l’exportation) a largement contribué à cet essor sans précédent.

©

Lela Beltrão

©

Lela Beltrão

Boire du Nescafé pour prendre soin de la planète ?

Sur le site web de Nescafé, le groupe suisse promet d’utiliser son « envergure internationale pour agir positivement ». Il entend notamment le faire grâce à son programme phare de développement durable, le Plan Nescafé, lancé en 2010 afin d’améliorer la création de valeur « tout au long de la chaîne d’approvisionnement du café, du producteur jusqu’au consommateur, en passant par nous », selon les propos de Paul Bulcke, à l’époque directeur général de Nestlé, aujourd'hui président du conseil d'administration. Dans le cadre de ce programme, Nestlé a déclaré en 2022 avoir investi plus de 350 millions de francs, distribué 270 millions de plants de café et dispensé 900 000 formations. D’innombrables agriculteurs et agricultrices auraient ainsi pu bénéficier d’améliorations dans leur vie et leurs revenus, en particulier au Brésil, au Vietnam, au Mexique, en Indonésie, au Honduras, en Côte d’Ivoire et en Colombie. Par ailleurs, l’entreprise a annoncé que le Plan Nescafé se poursuivrait jusqu’en 2030 avec un nouvel accent mis sur l’agriculture respectueuse du climat. Dans sa publicité, Nestlé promet à sa clientèle qu’elle peut « prendre soin de la planète – tasse après tasse ». Mais pour les caféiculteurs et caféicultrices, la réalité est tout autre, comme nous le montrons dans le reportage réalisé dans la région de Soconusco, dans l’État mexicain du Chiapas, où beaucoup sont aujourd’hui déçu·e·s par le programme et protestent contre la politique d’achat désastreuse de Nestlé, qui les maintient dans la pauvreté et prive les jeunes de perspectives pour leur avenir.

Reportage de Public Eye (2024) : « De grandes promesses à petits prix : comment Nestlé conduit les producteurs de café mexicains à la ruine »

Au Chiapas, les producteurs et productrices font face à la concurrence du café bon marché de type robusta, que Nestlé importe en grandes quantités du Vietnam et surtout du Brésil. Grâce à l’irrigation, à beaucoup d’engrais et à des monocultures intensives, le robusta, que Nestlé utilise pour faire le Nescafé, y est produit à un coût particulièrement faible. Par rapport aux variétés d'arabica, les variétés de robusta sont considérées comme plus résistantes et plus faciles à entretenir, mais aussi de moindre qualité. Près de 70 % du robusta mondial provient aujourd’hui du Vietnam et du Brésil, et un cinquième de la quantité totale provient du seul État brésilien d’Espírito Santo, dont la géographie, en plaine contrairement à la plupart des autres régions productrices de café, permet une mécanisation partielle des récoltes.

Nestlé achète à Espírito Santo de grands volumes de robusta, appelé conilon au Brésil. Deux journalistes du collectif brésilien Repórter Brasil se sont rendues pour nous dans la région pendant la saison de récolte 2023 afin de découvrir dans quelles conditions, qualifiées de « responsables » par Nestlé, le café y est cultivé.

Le prix de la mécanisation

En mai 2022, Rogéria Silveira, une caféicultrice alors âgée de 41 ans, a perdu son avant-bras gauche. La bâche de sa machine à récolter a glissé et, pour la remettre en place, elle a dû passer son bras dans l’appareil. Mais sa main s’est coincée et, dans la panique, elle a lâché la commande : « Le cylindre s’est mis à tourner et m’a arraché le bras », se souvient-elle. En juin de la même année, Pablo Henrique Souza Fabem, un travailleur agricole de 24 ans, a également été victime d’un accident. Avec ses collègues, il a dû renforcer la bâche avec une corde car les pluies de la veille avaient trop alourdi les branches de caféiers. « Tout est allé très vite », explique Claudio Rizzo, propriétaire de l’exploitation Santa Luzia à Nova Venécia, où l’accident est survenu. « La corde et la bâche se sont enroulées autour de sa jambe et il a été aspiré dans la machine. » Rizzo pense que son employé s’est empressé d’éteindre la machine, mais qu’il n’y est pas immédiatement parvenu car elle n’avait pas de bouton d’urgence. « La jambe de Pablo a été sectionnée et il a subi de graves blessures internes », explique le propriétaire. Le lendemain, Pablo est décédé à l’hôpital.

« Bon nombre de ces machines ne disposent même pas d'un dispositif d'arrêt d'urgence »

Selon les autorités d’Espírito Santo, un total de sept amputations et deux décès sont survenus au cours de la saison de récolte 2022. De janvier à juillet 2023, 16 accidents ont été déclarés dans la région. Les machines, conçues à l’origine pour la culture des haricots, ont été transformées pour la récolte du café. Elles pèsent environ 4 tonnes et sont équipées de bâches pouvant atteindre 100 mètres de long sur lesquelles sont jetées les branches de caféiers. L’appareil rétracte la bâche, broie les branches et sépare le café. Bien que ces machines soient utilisées depuis plus de dix ans, ce n’est que récemment, au vu de la multiplication des rapports d’accidents, que les autorités ont pris conscience du risque qu’elles présentent. « La machine a souvent du mal à avaler les branches et les travailleurs doivent alors l’aider », explique la procureure Fernanda Barreto Naves à São Mateus. Les accidents impliquent donc le plus souvent les membres supérieurs. « Bon nombre de ces machines ne disposent même pas d’un dispositif d’arrêt d’urgence », poursuit la procureure.

-

©

Lela Beltrão

©

Lela Beltrão

-

©

Lela Beltrão

©

Lela Beltrão

-

©

Lela Beltrão

©

Lela Beltrão

Les plus grandes exploitations, permettent de réaliser des économies considérables, et les exploitant·e·s s’en sortent ici globalement un peu mieux qu’au Chiapas. Mais leurs revenus restent modestes. Une analyse récemment réalisée par la Global Coffee Platform a notamment montré que les propriétaires de petites plantations de moins de 50 hectares ne gagnent pas suffisamment pour maintenir un niveau de vie décent. On ne peut certes pas généraliser ces résultats en raison du faible nombre d’exploitations de robusta étudiées, mais celles-ci rapportent globalement nettement moins que les plantations d’arabica au Brésil.

Et le Plan Nescafé ne semble pas pouvoir y remédier, comme le confirment plusieurs participant·e·s au programme. Bien au contraire : à la différence de ce qu’il se passe au Chiapas, les exploitant·e·s peuvent choisir au Brésil entre plusieurs acheteurs de robusta et, comme Nestlé et ses intermédiaires (un mélange d’entreprises locales et de négociants internationaux comme Volcafe de Winterthour) paient souvent des prix plus bas, ce sont souvent leurs concurrents qui remportent les marchés.

Un travail pénible et mal payé

Depuis la mécanisation de son exploitation, Idalino Agrizzi estime avoir besoin d’environ trois fois moins de personnel agricole. Pourtant, comme tous ceux et toutes celles qui font partie du Plan Nescafé et que nous avons interrogé·e·s dans la région, il se plaint d’une grave pénurie de main-d’œuvre. Le récolteur João Santos explique que lui-même et ses collègues cherchent autant que possible à changer de travail. Les salaires sont bas et la récolte du café est très éprouvante. De plus, les revenus ne sont jamais garantis car, comme c’est le cas dans le monde entier, la rémunération dépend de la quantité de cerises de café cueillies ou, lorsque la récolte est partiellement mécanisée, du nombre de caféiers coupés. Celle-ci varie fortement en fonction des conditions météorologiques, de la productivité des arbres et de la résistance physique des employé·e·s. À cela s’ajoutent des déductions salariales opaques pour les logements généralement très rudimentaires et la nourriture souvent basique servie au personnel.

Il ressort clairement des entretiens menés sur place que seule une fraction de la valeur ajoutée est reversée aux travailleuses et travailleurs.

Il n’existe pas de données systématiques sur les revenus des récolteurs et récolteuses à Espírito Santo, mais des enquêtes menées dans le Minas Gerais, où est produite une grande partie du café brésilien, montrent toutefois que leur salaire moyen est nettement insuffisant pour vivre. Des entretiens réalisés sur place montrent également que seule une fraction de la valeur ajoutée revient au personnel agricole. Celui-ci perçoit l’équivalent d’environ 10 francs pour quatre sacs (240 kilos) de cerises de café, qui seront ensuite transformés en un sac de café vert de 60 kilos. Les intermédiaires achètent un tel sac environ 120 francs et, après avoir préparé les grains, ils le revendent pour environ 170 francs à Nestlé, qui peut ainsi produire quelque 25 kilos de café instantané, selon les estimations. Le prix de vente au détail de cette quantité de Nescafé prêt à l’emploi est estimé, selon le produit, entre 700 et 1000 francs au Brésil, ou entre 1700 et 2000 francs en Suisse.

-

©

Lela Beltrão

©

Lela Beltrão

-

©

Lela Beltrão

©

Lela Beltrão

-

©

Lela Beltrão

©

Lela Beltrão

L’ouvrier agricole João Santos (nom d'emprunt) explique que le travail à la main est plus pénible, mais que la récolte mécanisée est plus dangereuse à cause des faucilles utilisées pour couper les branches de caféiers, ainsi que des machines qui représentent un danger pour toutes les personnes qui les utilisent ou qui se trouvent à proximité de la bâche. Certes, les propriétaires de plantations et les fabricants de machines ont volontairement pris l’engagement, à l’automne 2022, de respecter des normes de sécurité minimales, avec notamment un dispositif permettant d’arrêter la machine en cas d’urgence. Mais, selon les autorités locales, cette promesse est restée lettre morte. En juillet 2023, nous avons pu constater l’utilisation de machines non conformes aux normes de sécurité dans l’exploitation d’Idalino Agrizzi, qui fait partie du Plan Nescafé. Fernando Catelan, qui fournit également Nestlé, est l’un des rares à avoir remplacé les anciennes machines par des appareils conformes aux règles. Après cela, les accidents ont diminué de 90 %, affirme le producteur de robusta. Cependant, les anciennes machines restent généralement en circulation. Catelan a vendu les siennes… à un autre agriculteur de la région.

©

Lela Beltrão

©

Lela Beltrão

Comme beaucoup d'autres dans la région, cette plantation utilise également des machines pour la récolte.

Des conditions de travail proches de l'esclavage

Outre les bas salaires et le risque d’accident, des infractions au droit du travail ont été constatées à plusieurs reprises dans la région. En 2022 et 2023, au moins deux propriétaires faisant partie du Plan Nescafé ont également été sanctionnés par les autorités, notamment pour ne pas avoir mis de toilettes à la disposition du personnel, pour ne pas avoir fourni l’équipement de protection nécessaire ou pour ne pas avoir autorisé les équipes à se reposer lorsqu’elles effectuaient des tâches pénibles. En outre, au cours de ces deux années, 30 caféiculteurs et caféicultrices d’Espírito Santo ont été délivré·e·s de conditions de travail proches de l’esclavage. Sur l’ensemble du Brésil, cela concernait plusieurs centaines de personnes durant la même période, et les spécialistes estiment qu’il existe un grand nombre de cas non recensés. Les personnes concernées n’ont pas accès à l’eau potable, vivent dans des logements insalubres, parfois sans toilettes, travaillent sans contrat ou sont payées de manière irrégulière. Certaines se voient en outre confisquer leur passeport, ce qui les empêche de quitter la plantation.

De telles conditions ont également été constatées à plusieurs reprises dans des exploitations certifiées qui fournissaient des négociants de café suisses et, en 2019, dans une ferme portant le label AAA de Nespresso. Il est impossible de savoir si Nestlé s’est approvisionnée en café auprès des plantations concernées à Espírito Santo en 2022 et 2023.

Le problème du « développement durable » au rabais

Pour « prouver » que le café acheté dans le cadre du Plan Nescafé est « durable », le groupe utilise principalement la certification dite 4C (Common Code for the Coffee Community). Élaborée en collaboration avec Nestlé, cette norme sectorielle a été lancée dans les années 2000 par l’Association allemande du café, fondée par des groupes de torréfaction et de distribution, et le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement. Les exigences du code ne vont guère au-delà des prescriptions légales et des études montrent que son application est relativement faible par rapport à d’autres certifications. À l’époque de sa création, l’idée était justement que des critères aussi peu exigeants – pour des groupes de torréfaction comme Nestlé, la certification 4C est comparativement peu coûteuse – permettraient d’introduire la durabilité écologique, sociale et économique dans la production de masse. Le code 4C se considérait alors comme une première norme qui inciterait les entreprises à passer plus tard à des certifications plus solides.

Dans le cas de Nestlé, cette prédiction ne devrait toutefois pas se vérifier : jusqu’à présent, le groupe a basé principalement sur la 4C sa promesse d’utiliser 100 % de café « responsable » d’ici à 2025. Rien qu’en 2022, Nestlé a acheté 629 000 tonnes de café vert 4C.

©

Lela Beltrão

©

Lela Beltrão

Les grains que Nestlé se procure dans le Chiapas et à Espírito Santo dans le cadre du Plan Nescafé sont également certifiés 4C et donc prétendument « durables ». Mais sur place, le tableau est tout autre : les propriétaires d’exploitation et le personnel ne profitent guère, voire pas du tout, de la certification, dont la mise en œuvre ne semble que peu contrôlée.

Des exploitant·e·s d’Espírito Santo ont confirmé qu’il y avait bien des audits, mais qu’ils étaient relativement « légers ». Même les audits dits « inopinés » seraient annoncés au moins 24 heures à l’avance – une pratique absurde qui est critiquée depuis longtemps. En ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération de la main-d’œuvre, les exigences de la certification 4C sont faibles, comme le confirment les spécialistes sur place. Et de manière générale, le manque de transparence – la liste des exploitations certifiées n’est pas publiquement accessible – rend les contrôles indépendants difficiles, voire impossibles.

Mais surtout la majoration volontaire du prix 4C négociée à chaque fois sur place, ne fait aucune différence pour les fermes certifiées, que ce soit au Mexique ou au Brésil. À Espírito Santo, les exploitant·e·s reçoivent à peine 1 centime de plus par kilo. Mais les mesures nécessaires à la certification ont un coût, et le prix du café est tout simplement trop bas pour que cela puisse améliorer les revenus des producteurs et productrices.

Des études montrent que les certifications volontaires permettent au mieux une amélioration insignifiante de leurs revenus. À cela s’ajoute le fait que des normes peu exigeantes comme la 4C sapent fondamentalement l’efficacité des certifications : la volonté des torréfacteurs d’obtenir autant que possible un café 100 % « responsable » à un tarif avantageux n’a pas permis d’améliorer la durabilité sur le marché mondial du café, mais a déclenché un nivellement par le bas en matière de certifications, ce qui a entraîné une baisse préjudiciable de la qualité. Nestlé et le code 4C sont l’exemple parfait de ce mécanisme pernicieux. Le groupe suisse promet la durabilité dans la culture du café mais, dans la pratique, il cherche avant tout à acheter des matières premières aux prix les plus bas possibles.

Pour les producteurs et productrices, cela signifie que leurs revenus restent faibles, ce qui se répercute sur les salaires du personnel agricole contraint de continuer à travailler dans des conditions inhumaines. Et au Mexique, dans les exploitations artisanales du Chiapas, les jeunes émigrent par manque de perspectives dans la culture du café, qui faisait autrefois la fierté de leur famille.

Nos revendications

Plus d'informations

-

À l'attention de Nestlé et de l'industrie de la torréfaction et du négoce de café

- Pour s’assurer que le droit du travail et les droits humains (y compris le droit à un revenu vital) soient respectés tout au long de leur chaîne de valeur, les entreprises doivent prendre des mesures vérifiables et assorties d’un calendrier de mise en oeuvre. Elles doivent garantir dans leurs pratiques d’achat une fixation des prix équitable ainsi que des relations commerciales à long terme et des conditions de paiement transparentes.

- De plus, il faut une transparence totale sur les chaînes d’approvisionnement, y compris les plantations de café et les intermédiaires.

-

À l'attention des organismes de certification

- Les organisations telles que l’association 4C devraient faire d’un revenu vital pour les exploitant·e·s et d’un salaire vital pour le personnel agricole une condition préalable à la certification.

- Il est dans leur propre intérêt de garantir une application et un contrôle indépendant des exigences de certification. Cela implique également une transparence sur les exploitations certifiées. De plus, elles devraient s’assurer qu’au lieu des petites plantations, ce soient les grands acheteurs,

c’est-à-dire les groupes de négoce et de torréfaction, qui assument les coûts et les risques inhérents au processus de certification.

-

Aux responsables politiques des pays hôtes des multinationales du café

L’autorégulation volontaire ayant échoué, les gouvernements et les parlements doivent contraindre légalement les entreprises responsables à prendre les mesures susmentionnées. Cela vaut en particulier pour la Suisse, pays hôte du plus grand torréfacteur de café et plaque tournante pour le commerce mondial du café. Divers instruments politiques peuvent être employés pour ce faire, dont :

- un devoir de diligence raisonnable en matière d’environnement et de droits humains pour les entreprises, qui comprenne obligatoirement la mise en oeuvre du droit à un revenu ou salaire vital tout au long des chaînes d’approvisionnement, comme le prévoit la directive sur la responsabilité des entreprises que l’UE a approuvé en mai 2024 ;

- une législation qui empêche le marketing évoquant de manière trompeuse la durabilité, telle que celle qui fait actuellement l’objet de discussions au Parlement européen sous le terme de « Green Claims » (ou revendications à caractère environnemental) et qui impose de prendre aussi en compte la durabilité sociale ;

- des mesures visant à garantir la transparence dans les chaînes de valeur, à s’engager en faveur de pratiques d’achat équitables et à empêcher l’exploitation du pouvoir sur le marché (ce qui s’applique également aux pays producteurs).

Rapport Café

Le rapport « Le Plan Nescafé ou la fable du café durable » (2024) est disponible en allemand, en français et en anglais. Vous pouvez le télécharger dans son intégralité ci-dessous.

Poster sur le négoce de café

Les informations clés du rapport sur le café ont été compilées dans un poster unique que vous pouvez accrocher chez vous.

À commander gratuitement via ce formulaire.

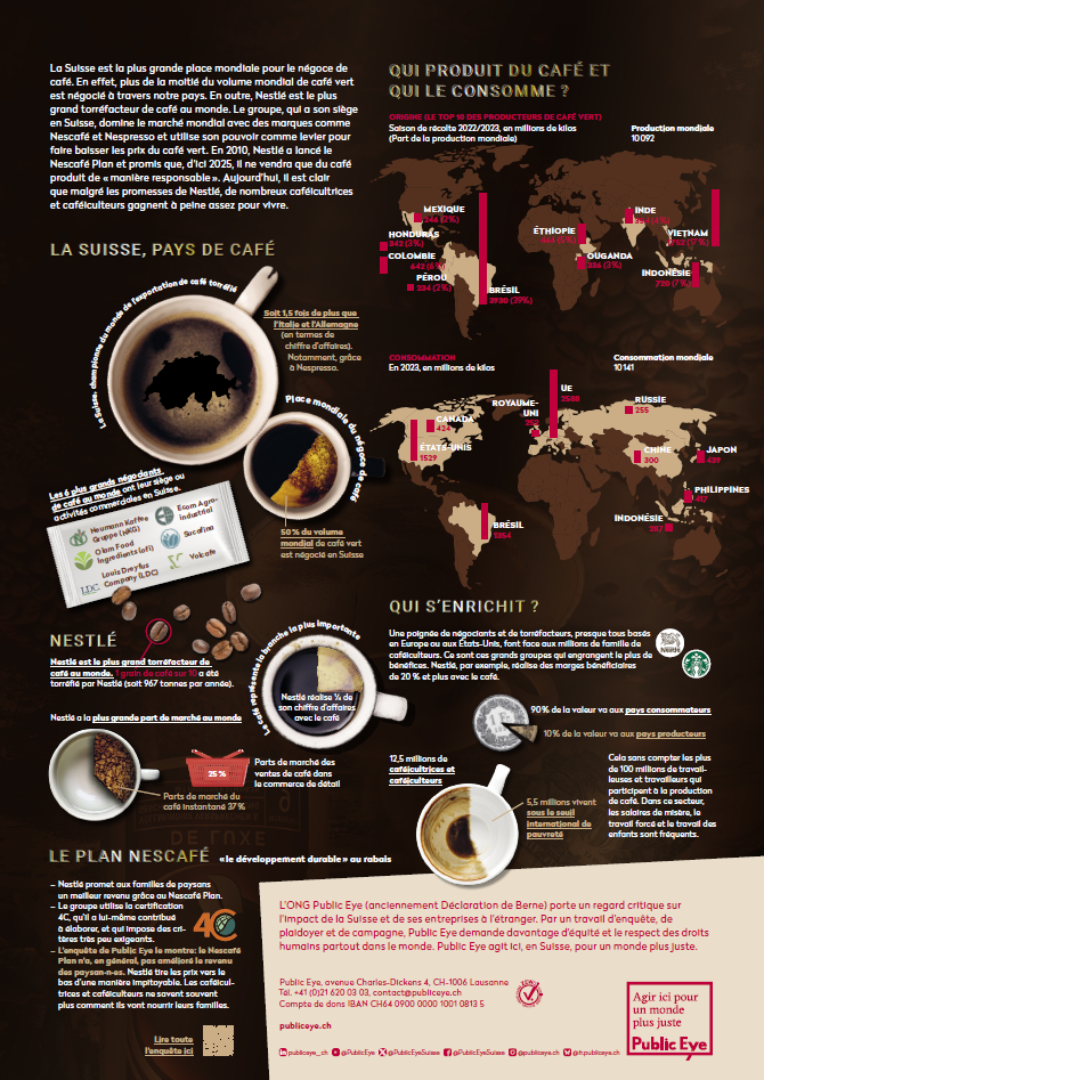

Image 1 : Des caféiers à perte de vue : plus de 1000 hectares de monoculture de robusta dans une plantation membre du Plan Nescafé à Águia Branca, au Brésil. | © Lela Beltrão

©

©